1946年6月,白崇禧踌躇满志的就任国防部长,却发现毫无实权,他连外出的接待费用

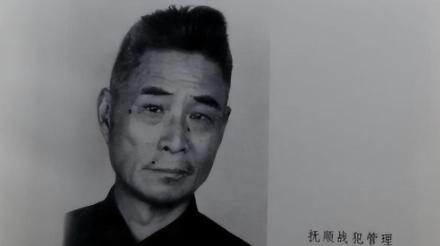

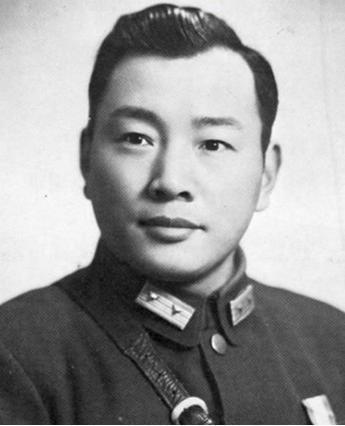

1946年6月,白崇禧踌躇满志的就任国防部长,却发现毫无实权,他连外出的接待费用报销,都要遭到参谋总长陈诚的刁难。单看“国防部”的人事布局,就处处藏着蒋介石的“小心机”。“国防部”设三位次长协助部长工作,分别是林蔚、秦德纯和刘士毅。这三人中,排名首位的林蔚是老蒋的浙江老乡、心腹嫡系,明面上是协助白崇禧处理政务,暗地里却扮演着“监视者”的角色。白崇禧但凡有重要决策,林蔚转身就把消息原封不动地汇报给老蒋。白崇禧心里跟明镜似的,知道林蔚是颗“钉子”,可自己毕竟是“外来户”,又顶着“部长”的虚名,没法公开发作。“国防部”下属的各个业务厅,办公室、人事厅、文职厅等,听名字似乎有很大权力,其实不然,这些厅没有一个能触及军队指挥、物资调配等重要业务。而且,这些厅长大部分都是黄埔系,就连“国防部”的办公室主任,都是由黄埔一期的刘咏尧(刘若英的爷爷)出任的。与“国防部”本部形成鲜明对比的,是参谋总长陈诚的“春风得意”,其所掌控的“参谋本部”,才是当时国民党军真正的“指挥中枢”。“参谋本部”,下辖陆军、空军、海军、联勤这四个司令部,其中“陆军总司令”顾祝同、“空军总司令”周至柔是老蒋的亲信,“海军总司令”由陈诚兼任(日常事务由桂永清主持“,“联勤总司令”郭忏是陈诚“土木系”的骨干。此外,“参谋本部”下属的厅、局也大都是实权部门。比如,在戴笠死后,军统局进行大改组,成为“国防部保密局”,不少人以为白崇禧这个“国防部长”能管上保密局,其实不然,保密局其实是隶属于“参谋本部”的下设机构。连特务机构都划归了“参谋本部”,可见当时的陈诚,权力有多么大了。这么一对比,白崇禧这个国防部长就成了彻头彻尾的“光杆部长”。白崇禧这个“国防部长”,想要调动一支部队,没有陈诚的签字同意,连一张调令都发不出去;想要申请一批武器装备,也是要经过层层审批,最后还得看陈诚的脸色。即便是“国防部”本部日常工作中的费用报销,都要受陈诚的气。陈诚像是故意跟“国防部”本部过不去似的,对报销单审核的非常严格。哪怕是白崇禧因公外出接待宾客的费用,明明单据齐全、符合规定,陈诚那边也能找出各种理由拖着不批。有一次,陈诚甚至还阴阳怪气地说:“对白部长的开支可不能马虎,要是出了差错,传出去影响不好。”如果说陈诚一视同仁,白崇禧倒也无话可说,可事实上,陈诚对“参谋本部”的下属却大方得很,只要下属报上来的费用,基本都是一路绿灯,甚至还会主动问一句“钱够不够用,不够再补”,完全是两套标准,双重对待。日子一长,白崇禧和陈诚之间的矛盾越来越深。两人在公开场合还得装出“同僚和睦”的样子,见面时握手微笑,客气地寒暄几句,可一转过身,就忍不住互相瞪眼睛,眼神里满是敌意。白崇禧不甘心就这么被架空,也曾试着向老蒋提过几次军事建议,可老蒋要么只是敷衍地说一句“知道了,我会考虑”,要么就当场转头问陈诚的意见。只要陈诚皱着眉头说“这个建议不妥”,老蒋就会立刻搁置白崇禧的提议,再也不提。次数多了,白崇禧也渐渐心灰意冷,他终于明白,老蒋从一开始就没打算给自己实权,自己这个“国防部长”,不过是个摆在台面上的“摆设”而已。1947年初,陈诚亲自前往徐州指挥所,插手指挥山东战场的作战,结果李仙洲集团近六万人在几天内覆灭,此战桂系的主力部队整编四十六师(原四十六军)也遭歼灭,白崇禧的外甥、整四十六师副师长海竞强也当来俘虏。即便不断吃败仗,老蒋对陈诚的信任却从未削减,在同年八月又让他去兼任东北行辕主任。陈诚到了东北后,表现还不如熊式辉、杜聿明在的时候,到了1948年,老蒋不得不免去陈诚“参谋总长”、“海军总司令”等本兼职务,让他他暂时“回家休息”,避避风头。陈诚被撤职后,白崇禧以为自己终于有机会掌控“国防部”实权了,可老蒋却一只手令,将白崇禧调去华中“剿总”担任总司令,“国防部长”、“参谋总长”分别由何应钦、顾祝同接任。白崇禧本想拒绝去华中上任,但在黄绍竑等人劝说下,认为与其在南京当一个有名无实的“傀儡部长”,不如去华中地区抓实权,为桂系谋发展。想通之后,白崇禧收拾好行李,带着亲信下属,奔赴华中上任。到了华中地区,白崇禧积极扩充兵力,加强桂系的实力。淮海战役后期,白崇禧见老蒋折损了大部分黄埔嫡系部队,趁机联络反蒋势力,逼迫老蒋下野。这样的结果,属实是老蒋没有算到的,最终导致了他的下野,可谓是聪明反被聪明误。