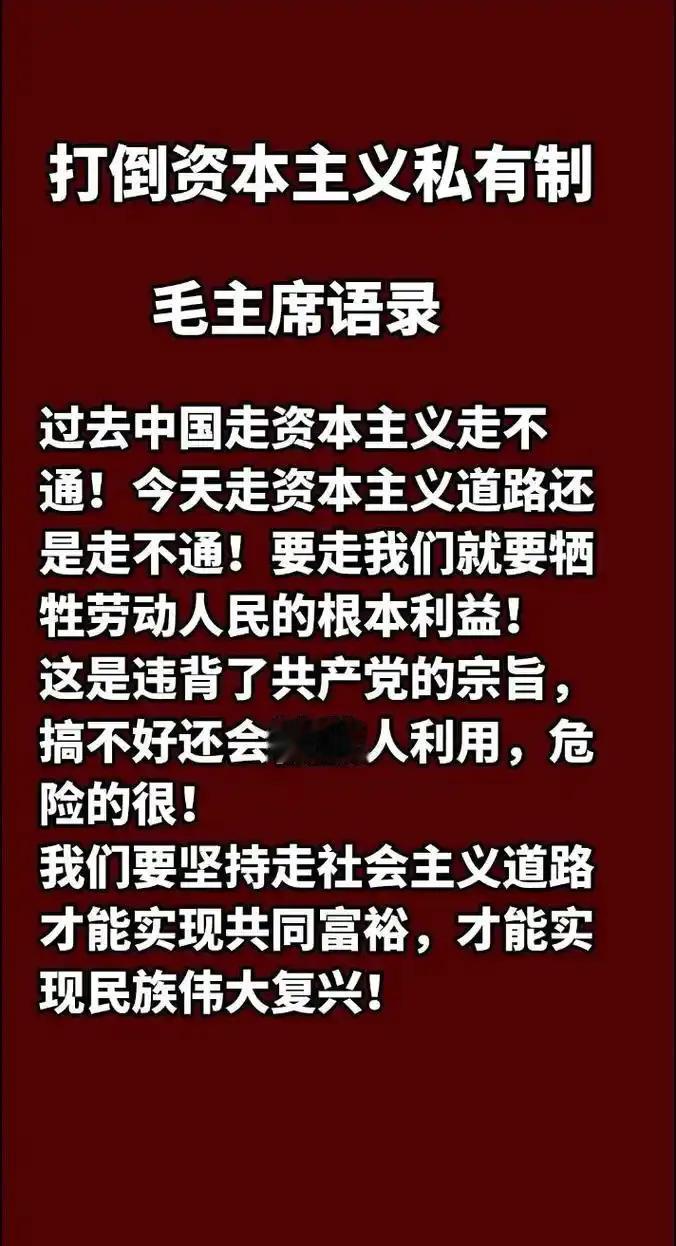

1. 私有制在历史上的作用: 私有财产权确是人类社会长期存在的制度安排,它通过明确权属关系激励了生产积极性,促进了技术积累和商品交换。私有制虽然对私有权的保护为市场经济奠定了基础,推动了生产力发展,但不存在是文明基石的这种说法。 2. 幸福指数的多维性: 衡量百姓幸福感不能仅看所有制形式: 古代私有制时期:农民受制于地租剥削、天灾战乱,生活在水深火热之中。所谓"五千年私有制"实则是少数人占有生产资料和财富的剥削阶级社会。 毛泽东时代公有制:为实现资源集中调配,在扫除封建剥削、普及基础医疗教育、建立工业体系方面取得了非常巨大的成就,提升了底层民众尊严和幸福感。 3. 制度如何适应发展阶段: 历史实践表明:纯粹的公有制在工业化初期能快速整合资源,激发民众的创造力,但长期需要解决激励机制问题;合理规范的私有制能激发微观活力,但需防范资本无序扩张,资源垄断,财富集中在少数人手中,容易造成贫富差距,(只有通过加大对少数人高额税收来调节)。 4. 文明的基石是动态平衡: 真正支撑文明的是社会公平与效率的辩证统一: 北欧"资本市场经济"证明:保留私有产权但通过高税收实现二次分配,能兼顾效率与福利; 中国现行"基本经济制度"探索公有制为主体、多种所有制共存,正是对历史经验的一种探索。 结语:毛主席时代的公有制实践打破了封建枷锁,其追求平等的理想具有永恒价值。但人类文明进步需要不断探索——当今中国在坚持公有制为主导地位的同时发展混合所有制,通过精准扶贫、乡村振兴等政策工具补足市场缺陷。但是,严惩市场垄断,消除剥削阶层,调节贫富差距或许更接近"让最广大群众幸福"的初心。文明的基石不在固化某种所有制,而在于能否根据发展阶段不断调整生产关系,使社会主义发展成果惠及民生,服务于人民大众。